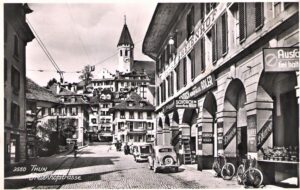

Freienhofgasse

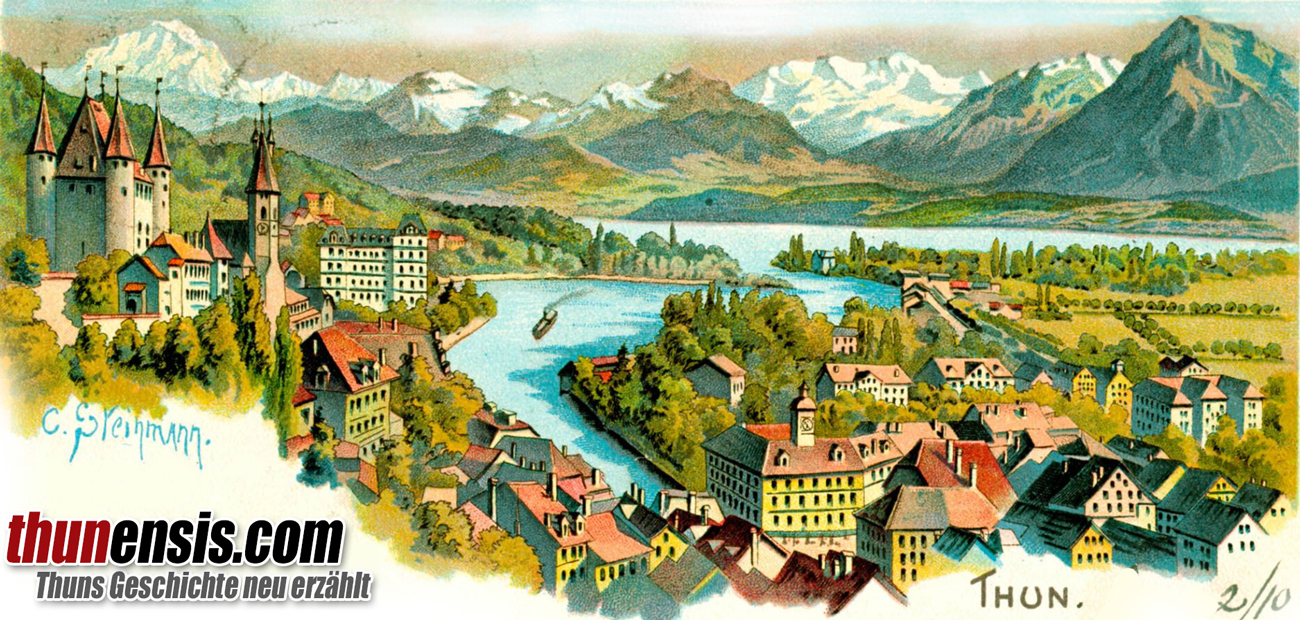

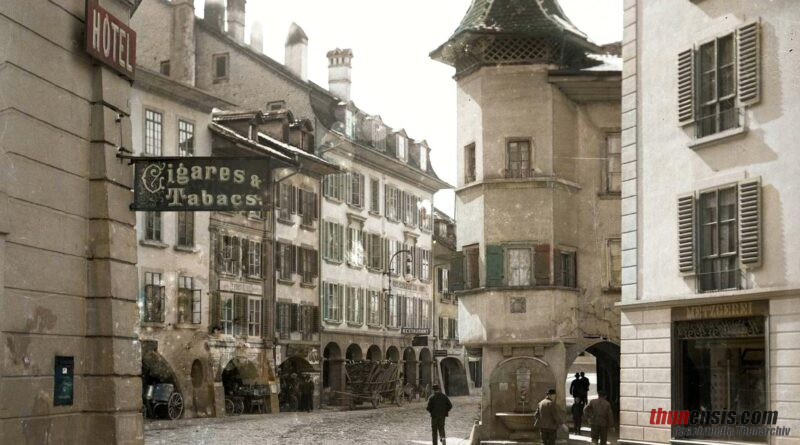

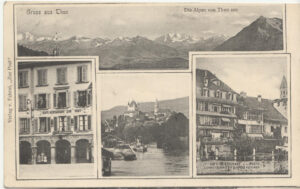

Die Freienhofgasse hiess bis 1899 noch Postgasse, da sich hinter einem der Laubenbögen beim Freienhof das damalige Post-Bureau befand. Die Simmental- und Frutigtal-Pferdepost, die Pferde-Omnibusse der Bäder Weissenburg, Heustrich, Faulensee und Gumigel fuhren die Reisenden über die Scherzligbrücke aus und in die Stadt. Die Post zog 1892 in das neue Hauptgebäude im Bälliz 60. Die Freienhofgasse beginnt bei der Sinnebrücke und endet bei der Bahnhofbrücke, der ehemaligen Scherzligenbrücke, wo damals auch das «Hotel zum Weissen Kreuz» stand. Markantestes Gebäude in der Freienhofgasse aber ist das Mayhaus, ein in allen wesentlichen Zügen erhaltenes spätgotisches Bürgerhaus aus der Zeit der Burgunderkriege. Weiteres über das Haus, weiter unten. Von 1913 bis 1952 fuhr das Thuner Tram durch die Gasse in Richtung Interlaken. Noch heute sind zahlreiche alte Verankerungen der alten Oberleitung in diversen Hausfassaden zu sehen. Im zuge des Baus der neuen Bahnhofbrücke entwarf der Thuner Architekt Hans Tschaggeny um 1920 ein monumentales Warenhaus im neubarocken Styl an der Einmündung des Bälliz in die Freienhofgasse.

Die Freienhofgasse hiess bis 1899 noch Postgasse, da sich hinter einem der Laubenbögen beim Freienhof das damalige Post-Bureau befand. Die Simmental- und Frutigtal-Pferdepost, die Pferde-Omnibusse der Bäder Weissenburg, Heustrich, Faulensee und Gumigel fuhren die Reisenden über die Scherzligbrücke aus und in die Stadt. Die Post zog 1892 in das neue Hauptgebäude im Bälliz 60. Die Freienhofgasse beginnt bei der Sinnebrücke und endet bei der Bahnhofbrücke, der ehemaligen Scherzligenbrücke, wo damals auch das «Hotel zum Weissen Kreuz» stand. Markantestes Gebäude in der Freienhofgasse aber ist das Mayhaus, ein in allen wesentlichen Zügen erhaltenes spätgotisches Bürgerhaus aus der Zeit der Burgunderkriege. Weiteres über das Haus, weiter unten. Von 1913 bis 1952 fuhr das Thuner Tram durch die Gasse in Richtung Interlaken. Noch heute sind zahlreiche alte Verankerungen der alten Oberleitung in diversen Hausfassaden zu sehen. Im zuge des Baus der neuen Bahnhofbrücke entwarf der Thuner Architekt Hans Tschaggeny um 1920 ein monumentales Warenhaus im neubarocken Styl an der Einmündung des Bälliz in die Freienhofgasse.

Mayhaus oder «Haus zum Rosengarten»

Mayhaus oder «Haus zum Rosengarten»

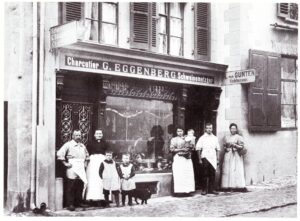

Thun kam 1384 an die Stadt Bern. Es verlor dadurch seine wichtige politische und militärische Bedeutung. Es wurde nun zu einem Marktstädtchen mit blühendem Handwerk und ausgedehnten Handelsbeziehungen. Für diese Bedeutung als Handelsplatz spricht wohl der Umstand, dass die grössten Kaufleute Berns im Mittelalter, die von May, auf dem Rossgarten, dem heutigen Rosengarten, ein prächtiges Wohnhaus besassen. Der reizvolle Erkerturm wurde um 1570 von Hans Jakob May errichtet und ist im Inneren zum Teil mit Renaissancetäfer und allen Öfen ausgestattet. Das markante Haus mit seinem Erkturm ist beliebtes Sujet für Touristen und eines der meistfotografierten Objekte in der Innenstadt. Später wurden in diesem Haus unter anderem Pasteten und Krankenhauszwieback gebacken.

Dokumentation über das Mayhaus in der Zeitschrift «Die Berner Woche in Wort und Bild»

Der ursprüngliche Rossgarten diente den in Stallungen der Sust Freienhof untergebrachten Pferden und Maultieren als Weideland der das Gebiet der heutigen Freienhofgasse umfasste, die damals noch nicht gänzlich überbaut war. Der heutige schmeichelhaftigere Name «Rosengarten», der verleitet, sich an diesem Ort einen früheren Garten mit Rosen vorzustellen, führt daher ins kulturhistorische Abseits.

Quellen: TA 02.06.1899, im Artikel erwähnt, Diverse.

wow so tolle bilder von anno dazumal mega gibt es auchvon der marktgasse eine solche bilder kollektion? wäre mega toll

Herzlichen Dank. Ja, das gibt es:

https://thunensis.com/galerien/marktgasse/