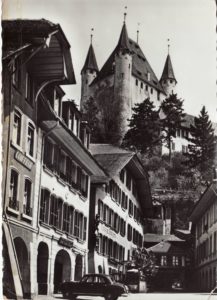

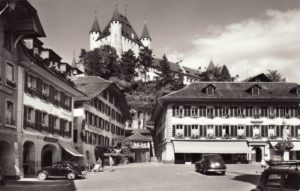

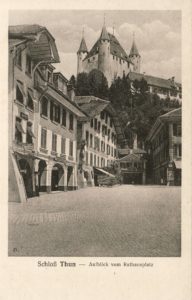

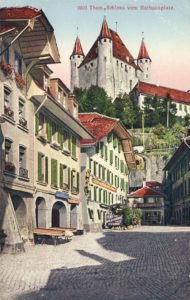

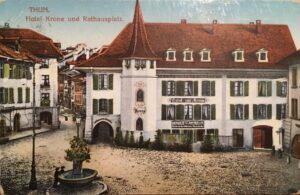

Rathaus und Rathausplatz Thun

Der Rathausplatz Thun

Der Rathausplatz Thun

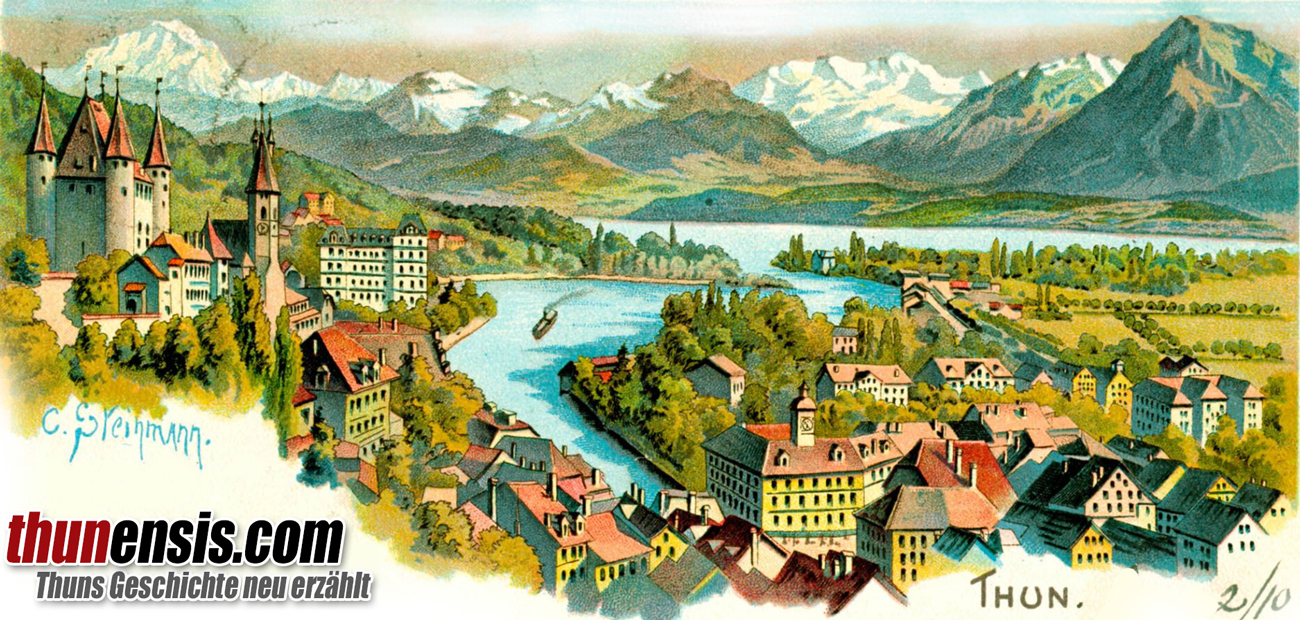

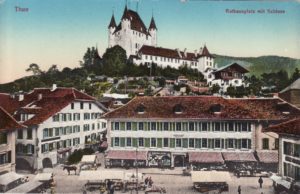

Der Rathausplatz, welcher vor 1911 Kronenplatz genannt wurde, trennt die Obere- und Untere Hauptgasse und ist umgeben von diversen historischen Gebäuden:

- dem Rathaus aus dem 15. Jahrhundert

- das Velschenhaus, das ältesten gemauerten Haus der Stadt Thun

- das Burgerhaus Thun, ein Spätbarockbau aus dem 18. Jahrhundert

- das ehemalige ‚Platzschulhaus‘ aus dem 18. Jahrhundert

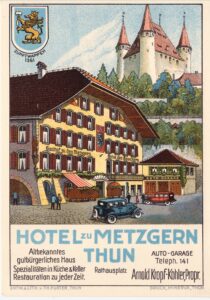

- zwei ehemalige Zunfthäuser (das heutige Hotel Metzgern und Hotel Krone)

1711: erstmals erwähnt der Rathausbrunnen, in heutiger Gestalt neu errichtet 1828–1833

1862: Die erste mit Leuchtgas gespiesene Laterne wurde auf dem Rathausplatz aufgestellt

Das Velschenhaus

Das Velschenhaus

Das 1406 erwähnte Haus des Heinrich von Velschen war die väterliche Gerberei und das repräsentative Wohnhaus der von Velschen. Die Schultheissin und Tochter, Anna, eine verheiratete von Krauchthal, stellte ihr Geburtshaus im 14. Jahrhundert den sogenannten Beginen zur Verfügung. Die Beginen waren meist bürgerliche Frauen, die ein religiöses Leben in einer Gemeinschaft führen wollten, ohne jedoch in ein Kloster eintreten zu müssen. Der Beginenhof bot ihnen die Möglichkeit, gemeinsam zu leben, zu arbeiten und sich um Kranke und Arme zu kümmern, ohne auf die strengen Regeln und Vorschriften eines Klosters beschränkt zu sein. Das Haus wurde 1964 komplett umgebaut. Nach einer einjährigen Bauzeit wurde aus der einfachen Spanischen Weinhalle Albareda das Casa Barba. Das Haus der ehemaligen Gerberei und des Beginenhofes ist heute Sitz des Hotel-Restaurant Rathaus.

Das Rathaus Thun

Das Rathaus Thun

Die ältesten Teile gehen auf die Zeit um 1530 zurück. Die Ratsherren stifteten damals damals grosszügig je ein Fenster. Der Turm wurde 1585 angebaut, nachdem ein Dieb in die Gewölbe der Kirche eingebrochen war und die mangels besserer Gelegenheit dort eingeschlossene Stadtkasse gestohlen hatte. Von da an verwahrte die Stadt ihr Geld hier. Neben und hinter dem Rathaus war das ehemalige Schlachthaus angebaut. Die Abfälle des Schlachthofes wurden in die vorbeifliessende Aare gelassen. «Das Wasser war an Schlachttagen rot von Blut. Gedärm, schwer und massig, in tieferen Wasserschichten schwebend, zog Schwärme gefrässiger Forellen an. Es wimmelte von Ratten an dieser Aareseite. Sie trippelten und huschten in die Keller der Häuser am Wasser und waren auch in den Wohnungen anzutreffen.» Der im Jahr 1906 gegründete Thuner Löschzug hatte sein erste Feuerwehrmagazin hinter dem linken Torbogen des Rathauses. Damit die Feuerwehrmänner rund um die Uhr erreichbar waren, musste ihnen neben der (damals neuen) Telefonanverbindung eine Zusatzglocke im Schlafzimmer installiert werden.

Das alte Spital

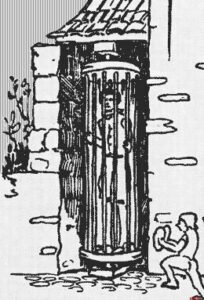

Das alte Spital befand sich auf der dem Rathaus gegenübereliegenden Seite des Rathausplatzes. An der Nordseite war die sogenannte Trülle angebracht, ein Gitterkäfig aus roten und weissen Stäben, in dem Verbrecher und Dirnen eingesperrt und bis zur Übelkeit gedreht wurden. 1806 wurde das Gebäude in ein Schul- und Waisenhaus umgebaut, dem Platzschulhaus. Von 1863 bis 1918 war das Gebäude Domizil der Buchbinderei und Buchhandlung Krebser. Rechts davon befand sich der Bazar von Albert Schaufelberger, bevor das Warenhaus 1909 in das Unterbälliz zog. Die städtische Verkehrskommission eröffnet 1892 in der Buchhandlung die «Auskunftsstelle», das erste offizielle Thuner Verkehrsbüro. Später war das Gebäude Sitz des Fundbüros und der Stadtpolizei Thun. Ab 2003 wurde die Stadtpolizei in die Kantonspolizei intergriert.

Hotel Krone Thun

Auf dem Platz des Hotels Krone befand sich im 15. Jahrhundert das Haus der Gesellschaft zu Pfistern. “Pfister” nannte sich das Handwerk der Bäcker und ihr Haus wird auch als Zunfthaus bezeichnet. 1821 verkaufte die Gesellschaft zu Pfistern das Haus an die Stadt Thun. Diese übertrug das Tavernenrecht des 1807 abgebrochenen “Löwen” an der Freienhofgasse auf das Haus, wodurch aus dem Zunfthaus ein vollwertiger Gasthof wurde. Um Verwechslungen mit dem gegenüber liegenden Gasthaus zu Metzgern – mit dem prächtig geschnitzten Löwen als Wirtschaftszeichen – zu vermeiden, wählte man neu den Namen “Krone”. Seit 1852 befindet sich das Gasthaus in Privatbesitz.

1908 gab es einen Teilabbruch sowie einen Wiederaufbau mit zurückversetzter Gassenfront und Weiterführung der Laube. Ein Jahr später wurde im Keller, wie in Bern, ein Ratskeller eröffnet. 1968 erwarb der Steffisburger Unternehmer Walter Hauenstein die Krone, die nebenan liegende Metzgerei Buchhofer und das dazwischen liegende Feuergässchen. 1971 wurde die Krone komplett abgebrochen und 1972 als Imitat der rekonstruierten Fassaden wieder eröffnet.

Quellen: Aus «Mein liebes Thun» von Markus Krebser, «Hofstettenvaganten» von Lydia Portmann; Hotel Krone: https://www.krone-thun.ch/de/ueber-uns/geschichte.html, BZ, 24.12.2016, 150 Jahre Gaswerk Thun, Diverse

Lieber Thömu

Damit ist die Frage nach den Seilen auf dem Kopfbild noch nicht beantwortet.

Liebe Grüsse