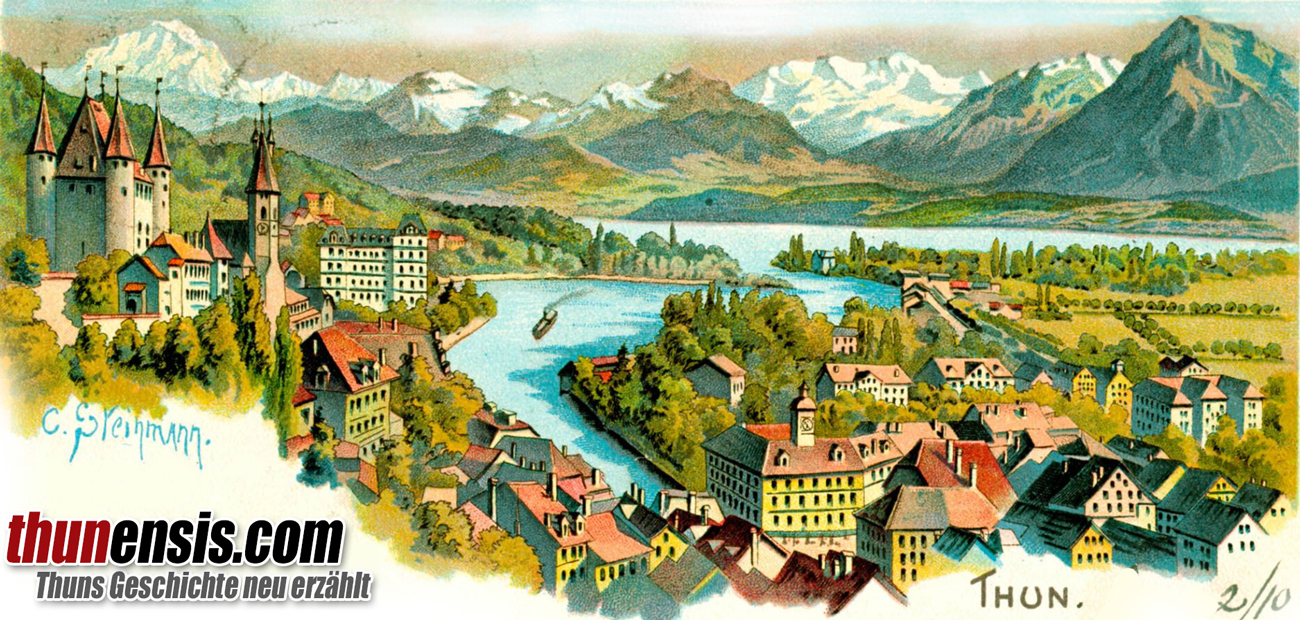

Waaghaus & Bärenplatz

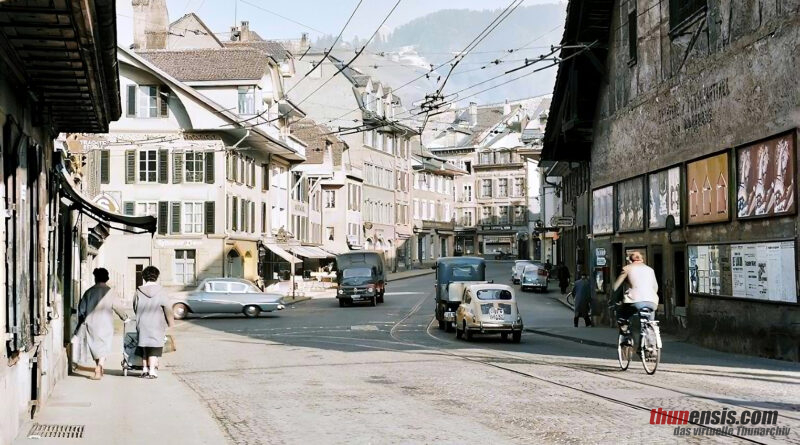

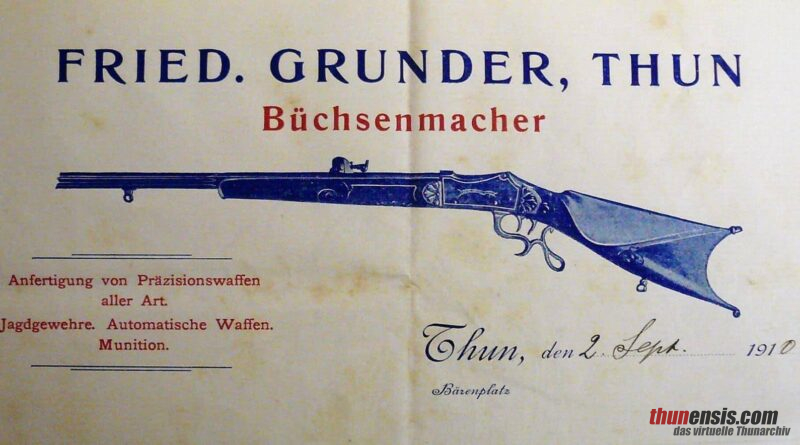

Ursprünglich war das ehemalige Waaghaus beim Sternenplatz die Spitalscheune, da sich damals das ehemalige Spital noch auf dem Rathausplatz befand. Bis 1757 hatte Thun eigene Masse und Gewichte, dann übernahm es jene von Bern. Während der Zeit des Waaghauses befand sich oberhalb des Gebäudes die Bärenscheune, wo die Gäste des vis-à-vis befindlichen Gasthofs Bären ihre Pferde einstellen konnten. Das alte Waaghaus aus dem 17. Jahrhundert wurde 1958 abgebrochen. Das neu erstellte “Waaghaus” und war danach lange Zeit Sitz der kantonalen Steuerverwaltung, der Kantonspolizei (bis 1999) sowie dem Kino City (bis 2016). Neben dem Haus stand von 1962 bis 2011 die 6 Meter hohe Eisenskulptur „Das wehrhafte Handwerk“ von Bernhard Luginbühl oder im Volksmund einfach „Büchsenöffner“ genannt. Die Skulptur steht heute beim Uferweg beim ehemaligen Bahnhof Scherzligen.

Bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft 1797 gab es in Thun folgende Zollstätten: Kauf- oder Waaghaus, Zulgbrücke, Berntor, Kühetor, Scherzligentor, Lauitor, Gwatt. Zoll für die Schiffahrt am Thunersee und Zoll an der Aare. Nach dem endgültigen Kauf von Thun durch die Berner wurde aus der ehemaligen Spitalscheune, welches früher der Burgergemeinde gehörte, ein Waaghaus installiert. Es war die wichtigste Zollstätte inmitten von Thun.

Alle Kaufmannschaft, das heisst alle Kaufmannswaren, mussten ins Waaghaus gebracht werden, damit sie dort gewogen, verzollt und verkauft werden konnten. Der Waagmeister wurde jeweils von der Stadt Thun gewählt, seine Amtsdauer dauerte sechs Jahre. Er hatte dafür zu sorgen, dass alle Waren ins Waaghaus gebracht wurden, auch die Burger von Thun und «die handelnden Steffisburger» mussten diesem Befehl nachkommen. Alle ankommenden und abgehenden Kaufmannsgüter wog man, auf einen Zettel mussten Gewicht, Qualität und Bestimmungsort, Datum der Ankunft, Name des Fuhrmannes aufnotiert werden und mussten im Einund Ausfuhrbuch eingetragen werden. Für die Arbeit bezog der Waagmeister zwei Kreuzer. Die Transitwaren befreite man von dem Wägen. Nach alter Übung wurden Lebensmittel, gedörrtes Fleisch und Speck auch beim Waaghaus abgefertigt. Während der drei grossen Jahrmärkte und der drei grossen Wochenmärkte in der Marktgasse wurden die Lebensmittel beim Waaghaus verkauft und der Zoll «durch einen tüchtigen Gehülfen eingezogen».

Alle Kaufmannschaft, das heisst alle Kaufmannswaren, mussten ins Waaghaus gebracht werden, damit sie dort gewogen, verzollt und verkauft werden konnten. Der Waagmeister wurde jeweils von der Stadt Thun gewählt, seine Amtsdauer dauerte sechs Jahre. Er hatte dafür zu sorgen, dass alle Waren ins Waaghaus gebracht wurden, auch die Burger von Thun und «die handelnden Steffisburger» mussten diesem Befehl nachkommen. Alle ankommenden und abgehenden Kaufmannsgüter wog man, auf einen Zettel mussten Gewicht, Qualität und Bestimmungsort, Datum der Ankunft, Name des Fuhrmannes aufnotiert werden und mussten im Einund Ausfuhrbuch eingetragen werden. Für die Arbeit bezog der Waagmeister zwei Kreuzer. Die Transitwaren befreite man von dem Wägen. Nach alter Übung wurden Lebensmittel, gedörrtes Fleisch und Speck auch beim Waaghaus abgefertigt. Während der drei grossen Jahrmärkte und der drei grossen Wochenmärkte in der Marktgasse wurden die Lebensmittel beim Waaghaus verkauft und der Zoll «durch einen tüchtigen Gehülfen eingezogen».

Wurden in Abwesenheit des Waagmeisters Waren gestohlen, hafteten der Waagmeister und die Stadt Thun für den Schaden. Man konnte im Kaufhaus auch Waren lagern und zwar «für jeden Zentner ein Kreuzer für die ersten zwei Nächte, wenn aber die Waar länger bleiben sollte, zwei Kreuzer.

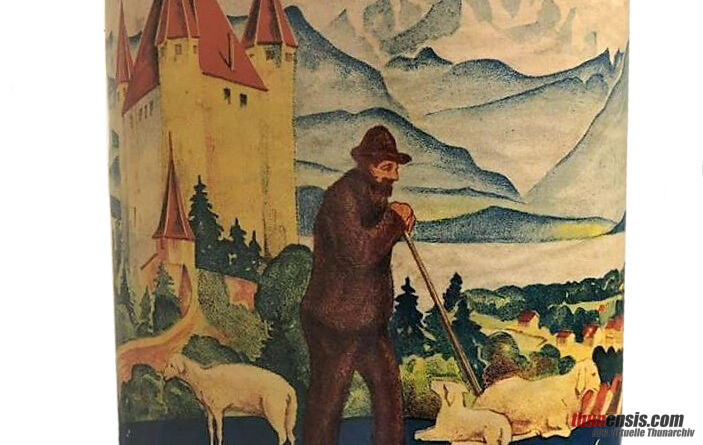

Die Bauern, die ihr Vieh auf die Alpen trieben, mussten ein glaubwürdiges Schreiben ihrer Gemeinde vorweisen können, wenn sie Thun unangefochten passieren wollten. Als Waaglohn durfte der Kaufhaus- oder Waagmeister pro Zentner einen Kreuzer und für die Ausstellung eines Zollzettels oder «Zollzeichens» zwei Kreuzer verlangen. Zweimal im Jahr musste der Waagmeister Rechnung ablegen, nach Abzug der Unkosten erhielt der Staat eine Hälfte, die andere die Stadt Thun. Für das ordnungsgemässe Öffnen der «Zollstöcke» oder Büchsen waren vonseiten des Staates und der Stadt Thun Ausgeschossene bestimmt. Ausserdem durfte der Waagmeister keine Geschenke annehmen, musste den Zoll «in guter Manier» einziehen und überhaupt «solle er die Buchhaltung in guter Ordnung führen», seinen Posten mit Einwilligung des Stadtschreibers höchstens zwei Tage verlassen «und einen tüchtigen Stellvertreter besitzen».

Die Bauern, die ihr Vieh auf die Alpen trieben, mussten ein glaubwürdiges Schreiben ihrer Gemeinde vorweisen können, wenn sie Thun unangefochten passieren wollten. Als Waaglohn durfte der Kaufhaus- oder Waagmeister pro Zentner einen Kreuzer und für die Ausstellung eines Zollzettels oder «Zollzeichens» zwei Kreuzer verlangen. Zweimal im Jahr musste der Waagmeister Rechnung ablegen, nach Abzug der Unkosten erhielt der Staat eine Hälfte, die andere die Stadt Thun. Für das ordnungsgemässe Öffnen der «Zollstöcke» oder Büchsen waren vonseiten des Staates und der Stadt Thun Ausgeschossene bestimmt. Ausserdem durfte der Waagmeister keine Geschenke annehmen, musste den Zoll «in guter Manier» einziehen und überhaupt «solle er die Buchhaltung in guter Ordnung führen», seinen Posten mit Einwilligung des Stadtschreibers höchstens zwei Tage verlassen «und einen tüchtigen Stellvertreter besitzen».

Wie üblich wurde auch der Kaufhausoder Waagmeister zur Ablegung eines Gelübtes verpflichtet, wobei der Eid folgenden Wortlaut hatte:

«Es schwört der Waagmeister zu Thun als erster Zoll-Commis alda meinem Gnädigen Herren und sodann auch der Stadt Thun Treu und Warheit zu leisten, dero Nuzen zu fördern und Schaden zu wenden, auf die schuldige Zolls Gebühren sorgfältig zu wachen, solche fleissig zu beziehen, selbige getreulich zu verrechnen, davon nichts ausstehen zu lassen und noch weniger in Alinen Nuzen zu verwenden, sondern in folg hoher Vorschriften und Regiementen, den Zoll zu Thun ansehend, behörigen Orts und zu gesezter Zeit, beides in halb Jahrrechnungen und die Zollgelder einzuliefem, überhaupt aber die ihre ertheilte und vorgelesene Instruktion genau zu befolgen, alles in guten Treuen und ohne Gefährd.»

Der Bärenplatz

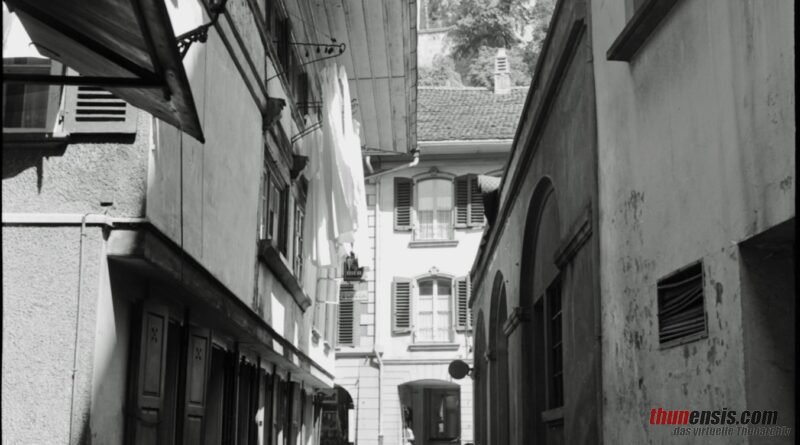

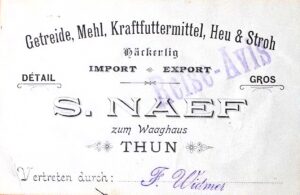

Nicht nur Bern hat einen Bärenplatz. Der eher unscheinbare Platz in der Gerbergasse befindet sich auf der Rückseite des namengebenden ehemaligen Restaurants und «Gasthof zum Schwarzen Bären» auf dem Sternenplatz, wo 1779 der berühmteste Thuner Gast übernachtete. Anfänglich befand sich auf dem Platz vor allem ein grosser Garten mit Schweinestall. 1872 erwarb David Knechtenhofer dort eine Doppelscheune mit Tenn und Stallungen für zirka 70 bis 80 Pferde, welche danach für sein Hotel Krone auf dem Rathausplatz zur Verfügung standen. Man nannte sie die Kronenscheune. Die Pferde der Gäste des Hotels zum Bären wurden in der sogenannten Bärenscheune, welche in der Gerberngasse links neben dem Waaghaus stand, untergebracht.

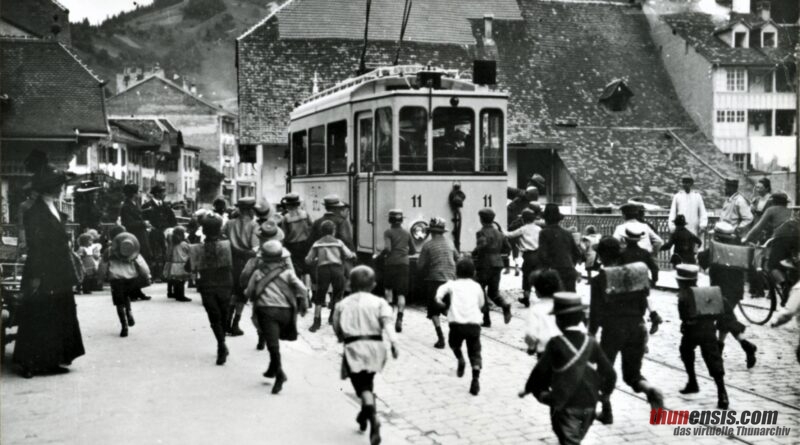

Ab den 50er Jahren diente der kleine Platz eher als Parkplatz. Einmal im Jahr wird es auf dem Bärenplatz aber richtig lebendig. Während des Aussschiessets steht auf dem Platz ein Rösslispiel. An einer bestimmten Stelle und im richtigen Abstand von dem sich drehenden Karussell steht ein beweglicher, leicht gesenkter Arm, der eine Schiene trägt. Zwischen den Laufstäben befindet sich, gut sichtbar, eine Folge von Ringen, die während der Vorbeifahrt geschickt aus dem Behälter zu ziehen sind. Alle Ringe tragen eine graue Farbe, bis auf einen — den goldenen Ring. Gelingt es einem Besuchenden, diesen im Vorbeigleiten zu erhaschen, gibt es eine Gratisfahrt. Man hält sich bei dem Vorgang mit dem linken Arm oder mit der linken Hand an einem der langen und kräftigen Stäbe fest, mit denen das Karussel eingefasst ist. Die rechte Hand versucht die Ringe zu erwischen, wobei der goldene die ersehnte Trophäe bleibt.

Ab den 50er Jahren diente der kleine Platz eher als Parkplatz. Einmal im Jahr wird es auf dem Bärenplatz aber richtig lebendig. Während des Aussschiessets steht auf dem Platz ein Rösslispiel. An einer bestimmten Stelle und im richtigen Abstand von dem sich drehenden Karussell steht ein beweglicher, leicht gesenkter Arm, der eine Schiene trägt. Zwischen den Laufstäben befindet sich, gut sichtbar, eine Folge von Ringen, die während der Vorbeifahrt geschickt aus dem Behälter zu ziehen sind. Alle Ringe tragen eine graue Farbe, bis auf einen — den goldenen Ring. Gelingt es einem Besuchenden, diesen im Vorbeigleiten zu erhaschen, gibt es eine Gratisfahrt. Man hält sich bei dem Vorgang mit dem linken Arm oder mit der linken Hand an einem der langen und kräftigen Stäbe fest, mit denen das Karussel eingefasst ist. Die rechte Hand versucht die Ringe zu erwischen, wobei der goldene die ersehnte Trophäe bleibt.

Quellen: TT, 09.11.1983 von Werner Steiner; Historisches Lexikon der Schweiz von Peter Küffer; Türme, Tore und Gassen nach 1800 von Johannes Knechtenhofer, Peter Küffer; Diverse

Standort